膨胀土,一种在我国26个省区都有分布的特殊土质。因失水时它会迅速收缩开裂,吸水时又会急剧膨胀变形,时常导致道路路基和边坡发生垮塌、滑坡等地质灾害问题,造成高额经济损失,被业内视为道路“癌症”。

日前,来自长沙理工大学、复旦大学和南京理工大学的科研团队利用这种让人不堪其扰的膨胀土及膨润土等遇水膨胀原料,成功研制出了高性能液流电池关键材料——具有离子精准筛分功能的共膨胀复合离子交换膜。

通过创新性提出的“纳米闸门”离子筛分机制,他们在交换膜中构建了仅头发丝万分之一粗细的“智能闸门”,可精准调控液流电池的离子传输通道尺寸和电荷环境,实现离子高效选择性传导,为解决液流电池长期存在的隔膜溶胀难题提供了全新解决方案。实验结果显示,这类改性膜性能大幅高于现有商用膜。相关研究成果近期发表于国际期刊《先进能源材料》上。

逆向思维开启变废为宝的材料革命

长沙理工大学有着较为深厚的交通和电力行业背景,在膨胀土治理方面具有丰富的经验和诸多重大成果。长期致力于大规模储能液流电池研究,来自该校能源与动力工程学院的教授丁美团队,在学校“交能融合”学科交叉发展理念影响下,重点关注到了膨胀土及膨润土等遇水膨胀原料。

丁美解释,液流电池中的隔膜在工作时浸润在溶液中,隔膜吸水会发生膨胀,导致原有的离子传输通道因膨胀而尺寸变大,离子选择性降低,从而使得电解液中的电化学活性物质容易穿过离子传输通道,造成正负极活性物质交叉污染,自放电现象加剧,降低液流电池的效率、容量和循环寿命等性能。

膨胀土及膨润土等遇水膨胀原料的特性,恰好有望解决液流电池长期存在的隔膜溶胀难题。“它们的主要成分具有独特的层状结构和表面负电荷,它们的遇水膨胀特性正是液流电池隔膜离子选择性传输通道动态调控的理想材料。”丁美说。为此,团队针对这种“灾害性”土质开展了以膨胀土及膨润土等水环境膨胀材料为原料的共膨胀离子交换膜产学研技术攻关。

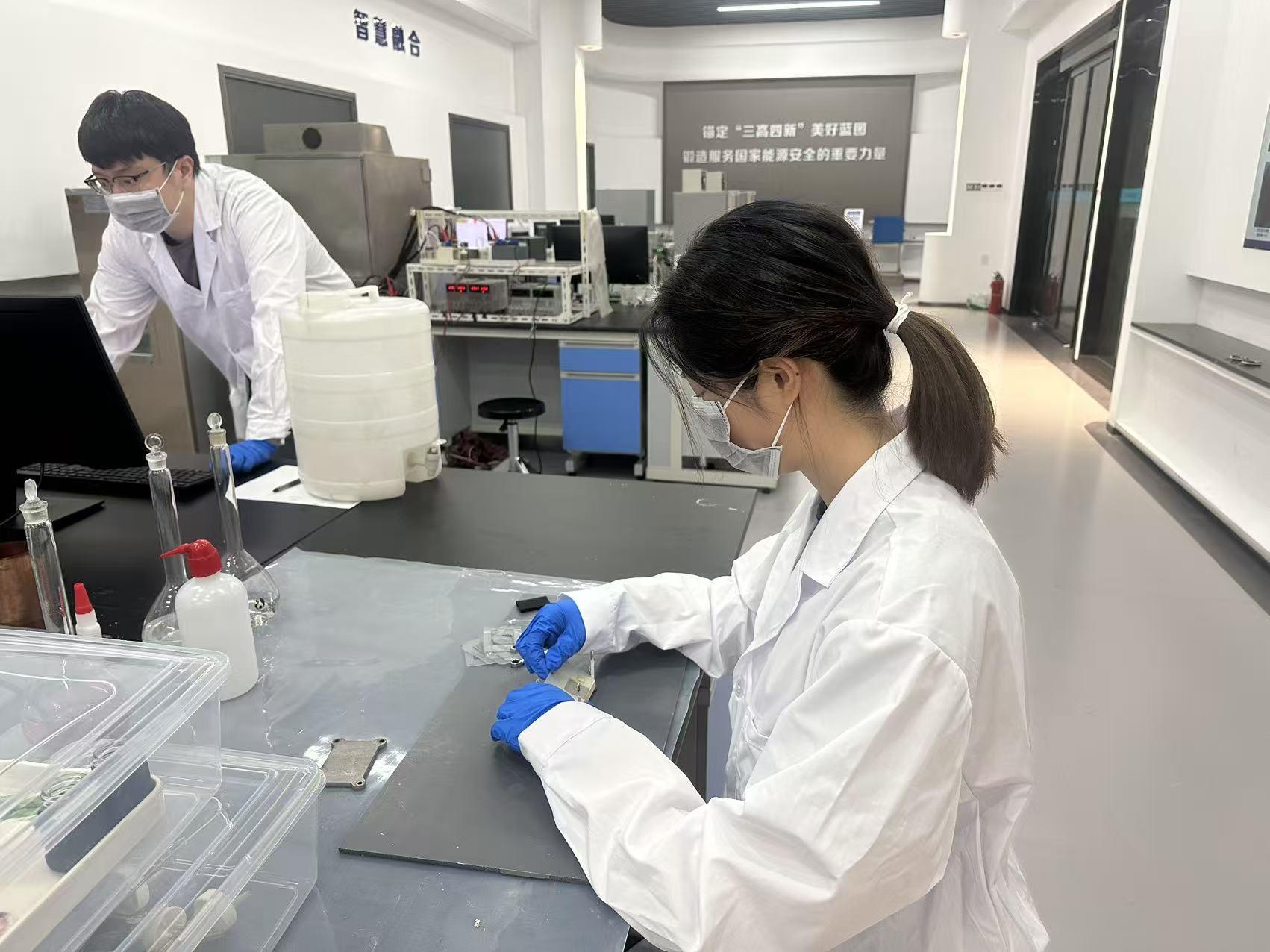

丁美告诉科技日报记者,首先,他们需要开发一种工艺,实现水环境膨胀材料与聚合物基体的均匀混合。因此,团队必须解决膨胀土或膨润土等水环境膨胀颗粒在成膜过程中的团聚难题,这是制备高性能复合膜的基础。

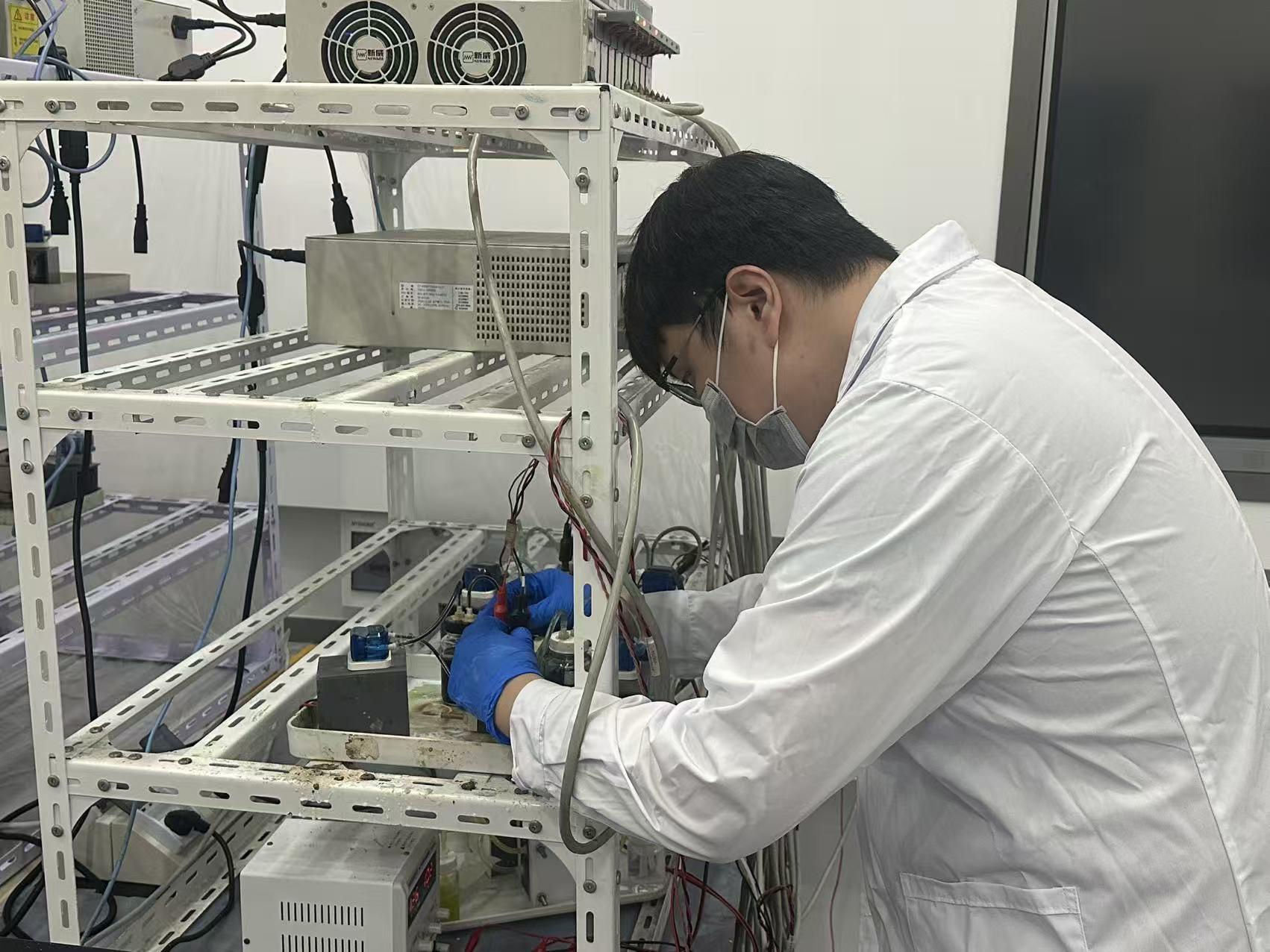

团队通过“酸碱活化—离子插层”改性工艺,对普通膨胀土的层间距进行纳米级精确调控,并大幅提升了其表面电荷密度。同时,团队创新设计了“悬浮液-热定型”工艺,利用膨润土纳米颗粒之间的电荷排斥作用制备出均质悬浮液,并精确控制悬浮液的温度、黏度和剪切力,确保膨润土纳米颗粒在磺化聚醚醚酮聚合物基体中均匀分散。

丁美介绍,膨胀土及膨润土等遇水膨胀原料的膨胀收缩特性,让它们就像是一块块的“海绵”。由这些原料制备的纳米级颗粒,如同一个个的纳米级“小海绵”。“我们的工艺可以让这些纳米级‘小海绵’均匀悬浮在聚合物溶液中,然后再通过热定型成膜过程将‘小海绵’牢牢锁定在聚合物隔膜网络中。”她说。

共膨胀微观作用机制为隔膜重构“纳米闸门”

技术的核心创新在于形成了新的“聚合物-膨胀土共膨胀”微观作用机制。团队通过分子动力学模拟和理论计算,深入揭示了离子筛分机制的微观原理。

模拟结果显示,膨润土表面带有负电荷的氧原子能够通过库仑力吸附层间阳离子,形成特定的电荷密度分布。膨润土纳米片与磺化聚醚醚酮聚合物链之间存在强烈的氢键相互作用和离子-偶极相互作用,形成了纳米级的离子传输孔道。这些纳米孔道能够根据离子的大小、电荷进行智能筛分。单价离子可以快速通过,而多价离子和较大尺寸的活性物质离子则被有效阻挡。

“纳米孔道就像智能门卫,能准确识别并选择性地让特定离子通过。这种精准筛分能力使电池的库伦效率大幅提升。”复旦大学教授晁栋梁说。

创新机制改变了传统膜材料的被动抵抗形变模式,利用膨胀土或膨润土的膨胀特性主动重构筛分网络,动态维持最优的离子传输路径,为隔膜装上了自适应调节的“纳米闸门”。

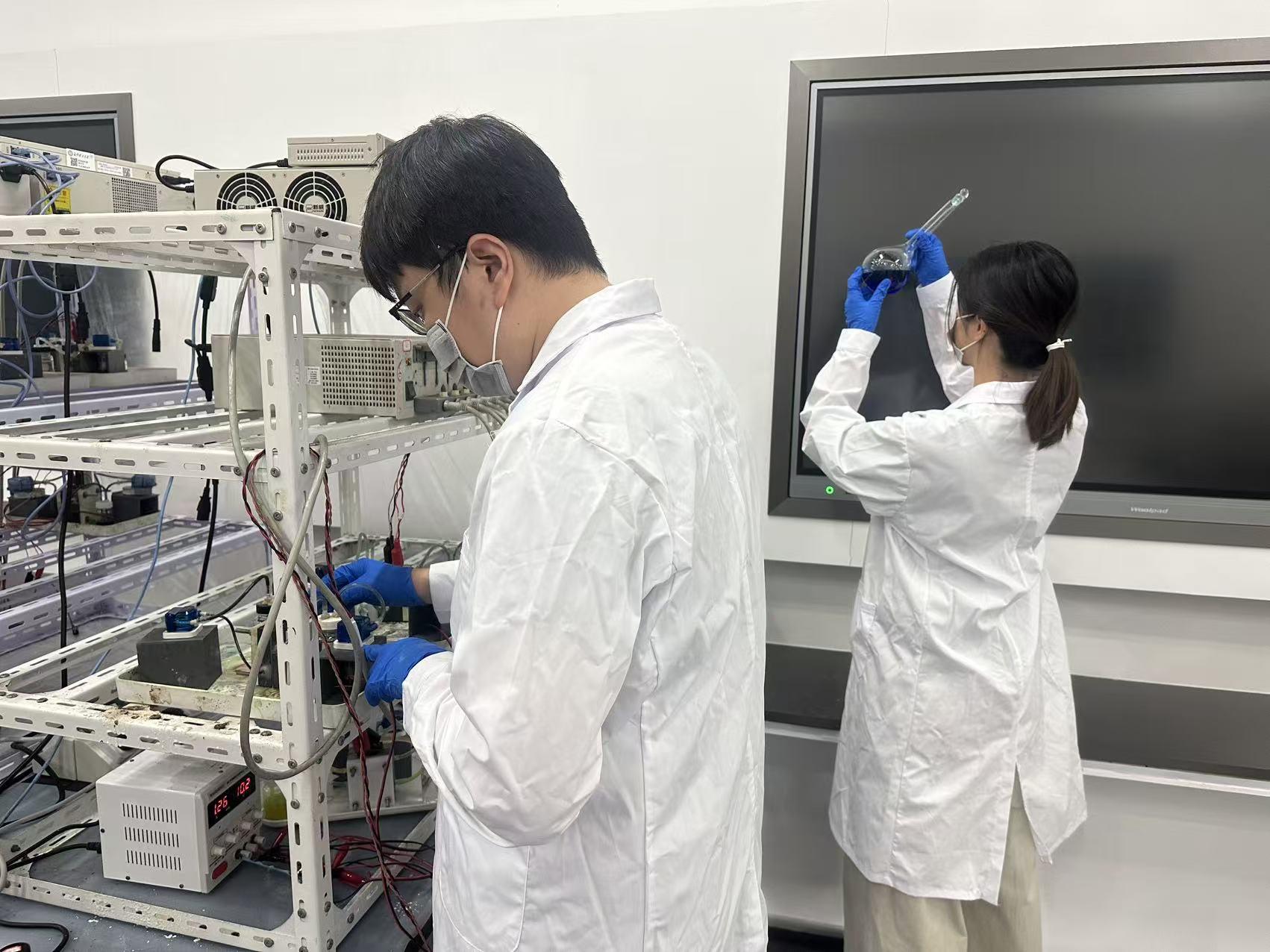

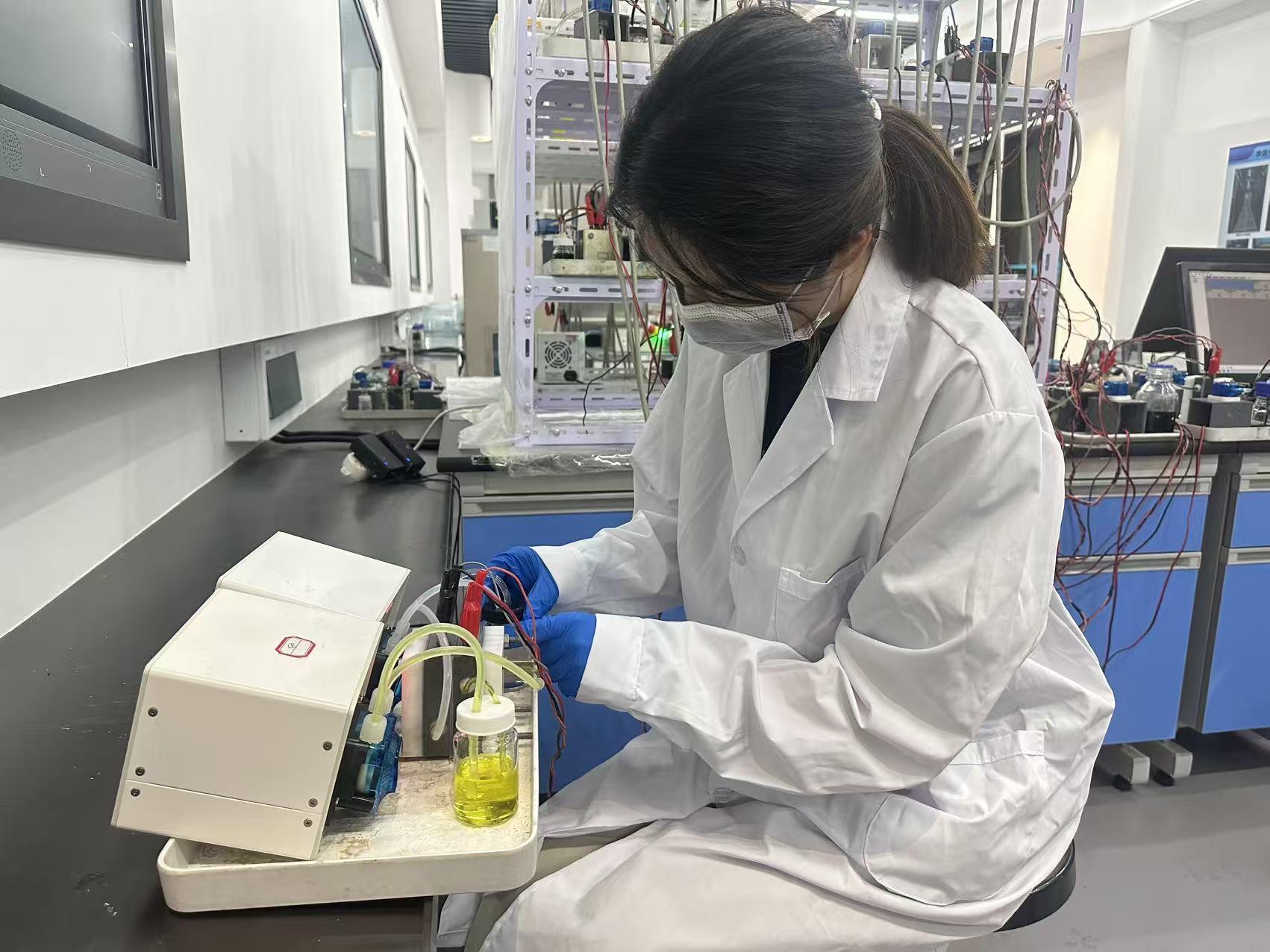

目前,该技术已成功应用于全钒、锌基、铁基、硫基等多种液流电池体系,展现出了良好的普适性。实验数据显示,基于精准的“纳米闸门”筛分机制,该膜对单价离子具有高度选择性,共膨胀复合离子交换膜的离子选择性相比商业Nafion膜提高了2-3个数量级,能有效阻挡多价离子交叉污染。

此外,数据还显示,基于该共膨胀复合离子交换膜构建的全钒液流电池循环寿命相比Nafion膜提升了400%;锌铁液流电池的能量效率突破92%,容量衰减率仅为0.0056%/圈;铁硫液流电池在高电流条件下容量提升了超5倍,能量效率提升了12%。共膨胀复合离子交换膜还赋予液流电池在更宽电流密度范围稳定运行的能力,为高功率应用场景提供了可能方案。

丁美称,在价态复杂、离子尺寸差异大的液流电池体系中,离子交换膜“纳米闸门”的精准筛分优势会更加显著。

目前,基于该技术的产线已完成小试和中试验证,单卷膜材制备面积达数十平方米,产学研合作企业正规划铺开年产30万平方米产线,为不同类型液流电池的规模化应用提供关键材料支撑。

这项突破性技术不仅为解决液流电池膜材料难题提供了创新方案,曾被视为工程灾害的膨胀土,也正悄然变身为规模储能的关键材料,从道路工程奔向电网储能的全新战场。