10月1日,深圳大学谢和平院士团队在《自然·通讯》发表最新研究成果,针对高温固体氧化物燃料电池空气电极内部力学破坏失效难题,创新提出“界面氧化物楔合”全新策略,成功实现电极力学稳定性与电化学性能的协同提升。

高温固体氧化物燃料电池因高能量转换效率、宽燃料适应性及低排放特性,被视为未来清洁能源领域的核心技术之一。

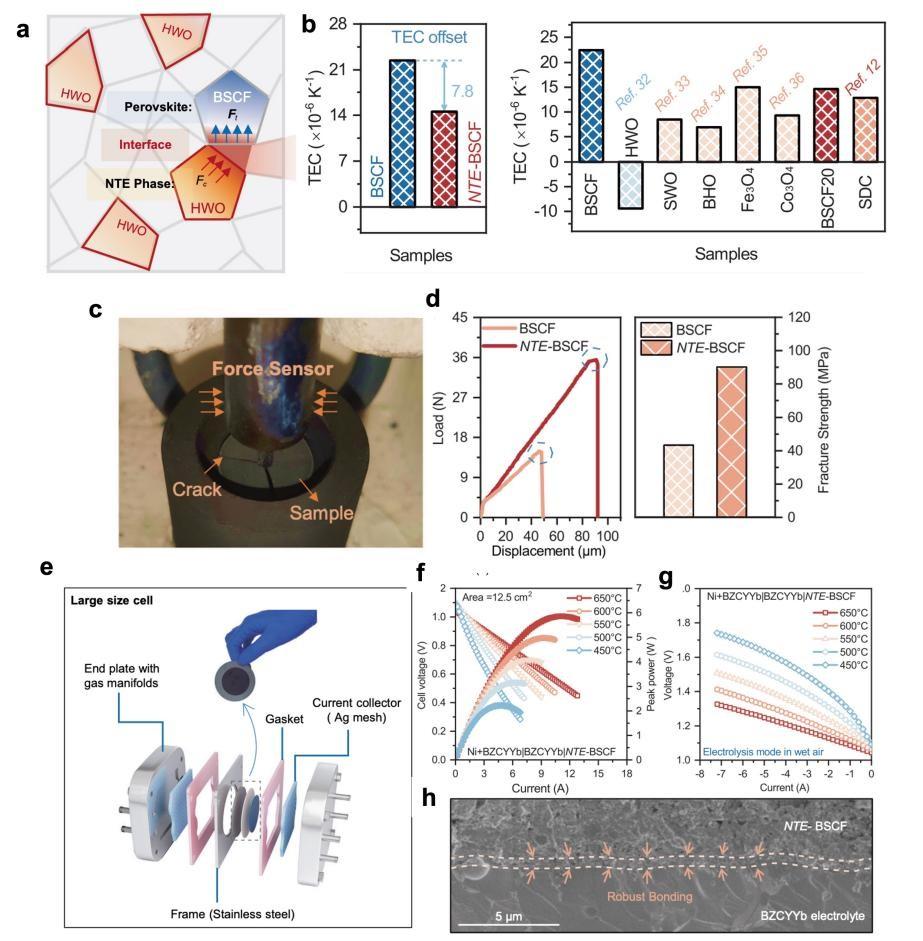

然而,其空气电极与电解质间的热膨胀系数不匹配,因此在运行过程中往往产生极大的热应力,引发电极剥离、破碎等力学失效,长期以来制约着其寿命。

据悉,研究团队通过“界面氧化物楔合”新策略,采用高于常规电极烧结温度的反应烧结条件来制备新电极,诱导负膨胀材料与钙钛矿电极发生原位反应,在两者界面生成具有“过渡缓冲”作用的新型界面氧化物相,如同在颗粒间隙打入“力学楔子”,在颗粒尺度上抑制电极内部裂纹的萌生与扩展。

全新“界面氧化物楔合”的新策略。科研团队供图

利用该策略,团队成功开发出新型电极,同时成功在颗粒界面生成关键楔合相,这些新生成的楔合氧化物具有“中间热膨胀系数特性”——其热膨胀系数介于负膨胀相与正膨胀相之间,可梯度缓冲颗粒间热应力。

为验证这一设计,团队开展实验测试其力学强化效果,发现与原始电极相比,优化后的新型电极弹性模量提升102%,硬度提升138%,断裂韧性达到原始材料的2.3倍,电极-电解质界面的冯・米塞斯应力也降低了22.6%,彻底解决体相开裂问题。

因此,电极表现出优异的长期稳定性,其在550℃下持续运行600小时,电阻仅增长3.7%;即使在室温空气中暴露2年,重新升温至工作温度后,性能仍可恢复并稳定运行长达300小时,展现出极强的环境适应性。

该研究首次从颗粒界面力学调控视角出发,通过高温原位反应构建“应力缓冲—活性增强”一体化界面,不仅为高温固体氧化物燃料电池电极力学强化设计提供新范式,亦可推广至催化、高温传感器、热电转换等领域,为解决多相复合材料的力学难题提供普适性思路。