豫西山区的栾川县,古称“有莘国”。素有“四河三山两道川,九山半水半分田”之称。“四河”,即:伊河、淯河、小河、明白河。“三山”,即:伏牛山、熊耳山、遏遇岭。其中熊耳山主峰,位于栾川县陶湾镇三合村,名曰“蔓渠山”。

伏牛山的主峰,位于栾川县城“伊河”南岸,古名“景室山”。老子(李耳)在此编著《老子》一书,又名《道德经》,并终老于此。唐玄宗李隆基将“景室山”,更名为“老君山”。

一、中国的大美栾川,世界的文明之源

2018年7月3日,国家选定在豫西山区栾川县伊河、洛河发源地的“蔓渠山”西北之麓,召开“中国天文学第20届郭守敬学术研讨会暨2018年星系宇宙学前沿研讨会”,审议通过《万年沧桑瞬间顿悟,人类从这里走向文明》。

2021年,《中国共产党新闻网》、《人民日报网络版》,分别刊发《中国的大美栾川,世界的文明之源》,《一山一水一天书,四祖一后栾川出》,《大美栾川、世界六冠、中华十魁、时空璀璨》,供人们手机观瞻。

栾川被誉为“世界的文明之源”,得益于远古时代开创的“史前文明”和春秋战国时期“百家争鸣”独领风骚的《老庄哲学》。

(一)栾川在远古时代的“史前文明”,归结为“一山一水一天书,四祖一后栾川出”。

“一山”,即:东西走向,横贯栾川全境的熊耳山,西峰“蔓渠山”,东峰“二龙山”。《山海经》载:蔓渠山“有鸟焉,其状如翟而五采纹,名曰‘鸾鸟’,见则天下安宁。”“蔓渠山鸾鸟群栖,故斯川曰‘鸾川’”。

“一水”,即:发源于栾川县陶湾镇三合村蔓渠山,东南流向的“伊河”,西北流向的“洛河”,已形成四亿年。而“黄河”才形成八千万年,“长江”形成三千七百万年。

“一天书”,即:上古时期的文字、历法、图腾、地理、占卜等的发明专著《河图》、《洛书》、《连山易》、《山海经》,都成书于栾川,因其博大精深,被称之为《天书》。

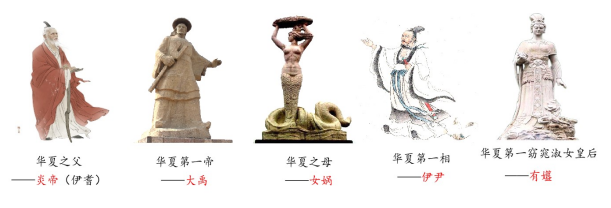

“四祖一后栾川出”,《史记》、《孟子》等文献中记述:“炎帝兴于熊耳”、“黄帝南巡登熊耳”、“禹藏《洛书》于熊耳”、“女娲五色石(伊源玉)以补苍天”、“伊尹耕于有莘之野”、有孂“媵从伊尹”等祥实史料,表明在屈指可数的 “人文始祖”中,有四位“人文始祖”:炎帝、大禹、女娲、伊尹,以及一个商朝的开国皇后——有孂,都是生于栾川、兴于栾川、走向全国、享誉世界。

2021年1月26日,由中国科学院研究员一行六人,组成的“伊洛文明之源规划课题组”,进驻栾川,实施国家开发规划,古都栾川,叫响世界。

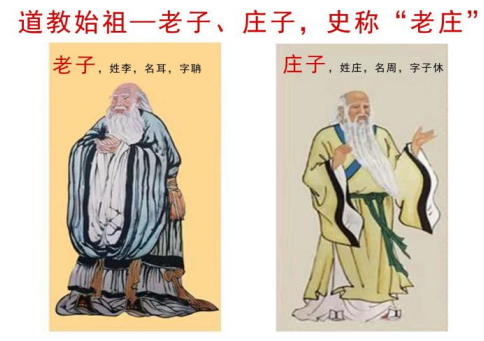

(二)春秋战国时期“百家争鸣”中,以李耳和庄周为代表的《老庄哲学》,引领世界。

老子,姓李,名耳,字聃,河南省周口鹿邑县人,任周朝国家图书馆馆长,生于周定王七年(公元前600年),卒于周元王5年(公元前471年),享年130岁。周敬王29年(公元前491年),老子骑青牛,出函谷关,走虢道,来到距他家乡河南省鹿邑县二百公里开外的河南省栾川县“景室山”,在此编著五千言的中国第一部关于自然界、人类社会及其思维的哲学著作——《道德经》,又名《老子》。并在此为来自四方的信仰者,“传经布道”,被尊为“道家始祖”,并终老于此。

庄子,姓庄,名周,字子休,河南省商丘民权县人,生于周烈王七年农历二月初九(公元前369年),卒于周赧王二十九年农历八月二十四日(公元前286年),享年84岁。庄周曾任“宋国漆园吏”、楚威王又拜庄周为“宋国宰相”。据史书记载:周赧王二十五年(公元前296年),庄周登临老君山,拜谒老君府,继承老子的“衣钵”,编著《庄子》一书,共五十二篇,今存三十三篇,其中《逍遥游》、《齐物论》、《养生主》,集中反映了庄周“天人合一”、“清静无为”、“道法自然”的思想。

司马迁在《史记·庄子》中称赞“庄子著书十万余言”、“庄子学理无所不窥”。鲁迅称赞其“我们挂孔夫子的招牌,却都是庄子的私淑弟子”。

李耳编著的《老子》,又名《道德经》和庄周编著的《庄子》,又名《南华经》,统称为《老庄哲学》。《老庄哲学》被誉为“世界哲学之父”,被翻译成一千多种外国版本,畅销于全世界。

唐玄宗李隆基,于“天宝八年”和“天保十三年”,两次亲谒栾川县老君山“太清宫”,将《老庄哲学》颁于全国,命各地兴修专门传授《老庄哲学》的学校——崇玄馆,把《老庄哲学》奉为科举考试必考范本。追封“老子”、“庄子”为“崇玄博士”,开创博士学位的先河。

老子故里河南鹿邑、庄子故里河南民权、《老庄哲学》集成地河南栾川,三地之间,各相距500来里,构成亘古不变的“三角形力学神器”,在中原大地上,撑起“世界的文明之塔”。

二、“庄子村”里话“老庄”,丰功伟绩代代扬。

老君山顶海拔2297米,秋冬季节冰天雪地。在老君山北麓,二十多华里的“龙君河”、“明白河”畔,有两个风景秀丽的村庄,因李耳、庄周在此著书立说,被称之为“庄子”和“砚台”。

李耳、庄周在栾川的人生经历,在东晋王嘉所著的史书《拾遗记》以及宋朝史书《八十一化图》等历史文献中均有记述:

老子、庄子“居景室之山,与黄发老叟,或乘鸿鹤,或衣羽毛,而出于顶,手握青筠之杖,共谈天地之数”。

老子、庄子在栾川的事迹,也被亲历者世代传颂。

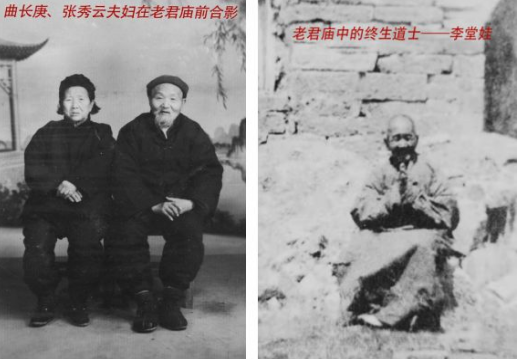

居住在栾川县城北大街,1947年至1957年十年间,任栾川县城关区主席的曲长庚老先生,在解放前,为逃避灾荒,他携妻子张秀云、大女儿曲明月,一行三人,在“老君庙”住了多半年。解放前后又以栾川名商的身份,从老君山北麓的栾川县城,途经“庄子”、“砚台”,到老君山南麓的西峡、南阳等地,经商二十余年,对老庄学说及遗迹,了然于心。

栾川县城北大街的“老君庙终生道士”——李堂娃,从小至老都是“老君庙主持”,对老君庙至栾川县城沿线的历史遗迹了如指掌。

曲长庚、李堂娃等亲身经历者,把老子、庄子在栾川留下的历史遗迹:老君庙、庄子、砚台、逍遥谷、白马潭等,情真意切,讲述给大家。

另据《庄子•外篇•山木》载:“庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂,伐木者止其旁而不取也”、“此木终其天年”。意思是说这棵长在庄子村旁的大树,历经风雨雷电、人畜猛兽,都不曾使其破损夭折,乐享“天赋的年寿”,故庄子为其取名“天年树”。

千百年来,慕名而来的人们,在“天年树”下,追忆道家始祖的“善人善信”,祈求五福并臻,颐养天年。

人们还把公元前296年农历二月初九,道教始祖——庄周,初来之日,作为“庄子立村纪念日”。

三、《逍遥游》《养生主》,“逍遥谷”里享福寿。

《庄子·逍遥游》中写道“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也”、“抟扶摇而上者九万里”、“逍遥游是生命自由的最佳境界”。

在《庄子·养生主》中写到“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已”,开创“中国养生先河”。由于庄子在此地编著《逍遥游》、《养生主》,历史学家将此地命名为“逍遥谷”。

如今,人们纷纷携家带口到“逍遥谷”,欣赏人文始祖赞誉的自然风光。到“逍遥小筑宾馆”,养生健体。

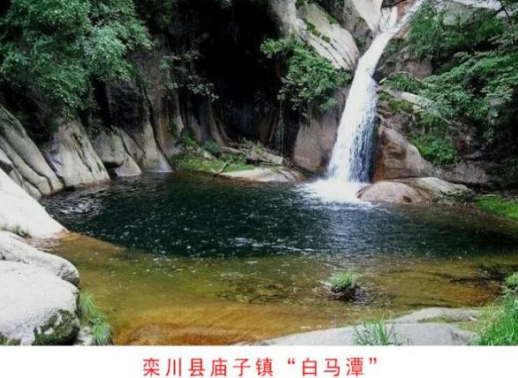

四、王阳明来栾拜“先贤”,题笔勒石“白马潭”

中国古代建庙宇,要求“通天接地、俯瞰天下”。因而道教始祖的“老君庙”,建在海拔2297米的伏牛山顶。这里秋冬季节冰天雪地、寒冷难耐、水源不济。而老君山北麓的“庄子村”、“砚台村”,海拔900多米,年均气温20℃,益于撰写经文、刻制竹简、装订成册。为此,老子骑青牛,庄子骑白马,驮着沉重的“竹简经书”,往返于二十华里两地之间,“不忘初心,方得正果”。

庄子骑马、爱马,留下脍炙人口的千古名句:“天地庄周马,江湖范蠡船”。

明朝杰出的思想家、文学家、军事家、教育家——王阳明,遍访古代圣贤的遗迹。明武宗正德十四年(公元1519年),来栾川拜谒道家始祖李耳、庄周的故地。在庄子村,得知庄周曾在村旁一条顺山而下,清澈见底、汇聚之潭,为其所骑的“神骏白马”饮水、沐浴,王阳明欣然在山崖上题名勒石——“白马潭”。如今,“中原第一瀑栾川白马潭风景名胜区”,名扬华夏。

五、“砚台”、“墨池”书经典,“明白河”畔万古篇。

《山海经》中记述:栾川“蔓渠之山,其上多金玉”、“而五彩纹”。《水经》载“鸾川因玉而名振”。

“栾川伊源玉”在万年的发现、使用中,盛名远扬。“伊源玉三德冠天下”,即:皇权之德、品行之德、祥瑞之德。轩辕黄帝用伊源玉始制“冕旒垂玉”的皇冠。秦始皇用伊源玉制成“传国玉玺”。“女娲炼五色石(伊源玉)以补苍天”。

李耳和庄周为编著《老子》和《庄子》,用伊源玉制成文房四宝之一的巨型砚台——“伊源玉砚”,在庄子村东邻“明白河”畔一秀美的村庄,砚墨书经,成名天下。为答谢人杰地灵之地,成就了《老庄哲学》这一旷世奇文,老子、庄子把巨型“伊源玉砚”留存在这里,供后人观瞻。据此史学家们称该村为“砚台村”。

宋朝史书《八十一化图》记载:老子、庄子“出金壶中墨汁以写之,及汁尽,乃刳心沥血以代墨汁”。

人文始祖老子、庄子在砚台村,用如椽巨笔,饱蘸墨汁,在《老庄哲学》的开篇写道:“道可道,非常道。名可名,非常名。无名,天地之始。有名,万物之母”。把天文、地理、社会阐释的明明白白,因此史学家们把发源于老君山,流经砚台村,北流入黄河,清澈秀丽的河流命名为“明白河”。

老子、庄子用墨汁经年累月,“撰集经书”,刻制在历经六道工序制成的竹简上,成就10万言的巨著《老庄哲学》。因常年洗涮毛笔而染黑的池子,称之为“墨池”。

如今人们从全国各地,携儿带女,来到这里,在“小猪佩琪亲子园”中,共享天伦之乐;在“明白河漂流”中,放松心情;用文圣的“砚台”磨墨,在书圣的“墨池”中洗笔,祈求用人文始祖的灵感,成就“月中折桂”、“鱼跃龙门”的梦想。(世界文化艺术研究中心研究员 曲延收)