“中原”是我国历史上一个非常重要的地域概念。作为特定地域概念的中原,历史所指范围并不一致,但“中原”的核心区域在河南则没有什么争议。4000多年前,河南为中国九州中心之豫州,故简称“豫”,且有“中州”“中原”“中土”之称。

从中国第一个世袭王朝夏朝,至清王朝覆灭的4000余年历史中,河南处于全国政治、经济、文化的中心地域长达3000年。北宋都城开封“八荒争辏、万国咸通”,人口逾百万,是当时最为繁荣发达的国际大都市,而同一时期的英国伦敦还不到5万人。

南宋以后,由于大规模战争和自然灾害频发等多种原因,河南逐渐退出了中国历史舞台的中心。特别是近代以来,“水旱蝗汤”肆虐中原,严重破坏了河南的生产力,造成民不聊生、积贫积弱,到新中国成立前夕,河南已经成为一个贫穷落后的省份。

1949年,河南人口为4174万人,占全国总人口的7.7%;工农业总产值为21.02亿元,仅占全国工农业总产值的4.5%;人均工农业总产值为50.3元,比全国平均水平低41%。表明“中原”已经由历史上的“高地”沦为“洼地”。中原由“洼地”重回“高地”的过程,就是中原崛起的过程。

喻新安 | 文

“中原崛起”一词,最早见诸于文献是1992年1月,但没有释义解读。之后,“中原崛起”成为加快河南发展、改变落后面貌的代名词。90年代初河南省委提出经济发展速度高于全国平均水平、人口增长速度低于全国平均水平进而缩小与全国发展水平差距的“一高一低”目标,包含了实现中原崛起的重要诉求。

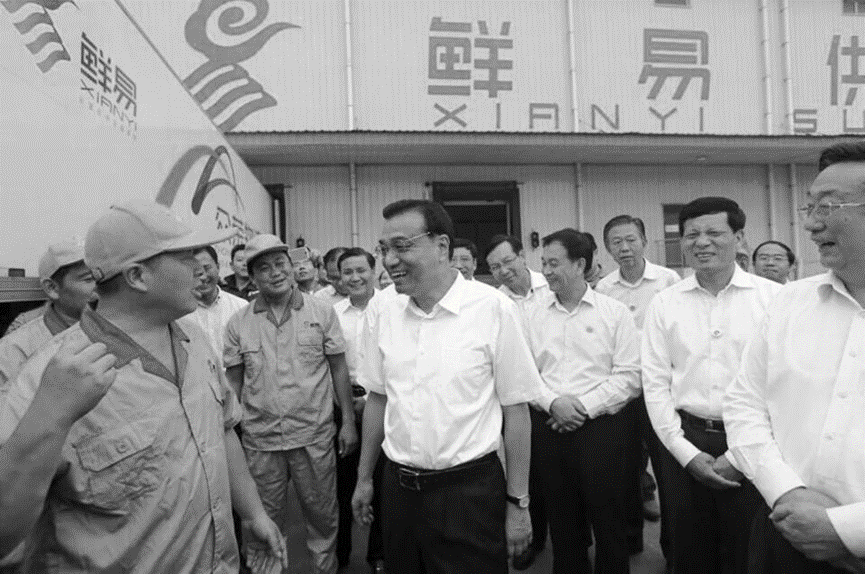

1998年6月----2004年12月,任职河南省省长、省委书记的李克强同志,顺应时代的要求和人民的期盼,对中原崛起做出了系统的突出的杰出的贡献,主要表现在以下八个方面。

01/

阐释中原崛起的历史机遇、目标、内涵和标志

2003年3月,河南省委书记李克强在参加全国人代会期间接受人民日报记者采访时指出:“目前我国经济正由东向西梯度推进,世界性产业转移也由我国沿海向内地延伸,河南这样一个中部省份要紧紧抓住这个机遇,充分发挥区位优势和比较优势,加快工业化和城镇化,推进农业现代化,努力实现在中原崛起”。

2003年7月,河南省委召开七届五次全会,李克强主导制定并通过了《河南省全面建设小康社会规划纲要》,指出:河南省全面建设小康社会的总体目标是,在优化结构和提高效益的基础上,确保人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番以上,达到3000美元,基本实现工业化,努力使河南的发展走在中西部地区前列,实现中原崛起。

2003年11月24日,《瞭望》周刊第47期发表对李克强的专访。在这次专访中,李克强明确表述了中原崛起三个方面的内涵和标志:一是,“再经过近20年的努力,经济发展水平要达到全国当时的平均水平;这不仅是河南的发展水平上了一个大台阶,对国家的发展也是一个重大贡献”;二是,“在全省基本实现工业化;到2020年,非农业劳动力要占到60%以上,城市人口占50%以上,使河南真正由农业社会进入工业社会”;三是,“河南的发展要走在中西部地区前列,主要经济指标特别是质量和效益指标经过努力走在前列。”

2003年12月,河南省委召开七届六次全会,李克强在讲话中进一步阐述中原崛起的内涵,指出:实现中原崛起,“核心是经济内容,也包括了人文指标和社会稳定的内容。实现中原崛起,加快经济发展是第一要务,同时,必须推进经济政治文化协调发展,必须改革发展稳定全面推进。”

02/

明确中原崛起的基本途径、发展布局和战略举措

2003年7月,河南省委七届五次全会通过的《河南省全面建设小康社会规划纲要》指出,实现中原崛起;

基本途径是:加快工业化进程,走新型工业化道路;加快城镇化进程,充分发挥城市的聚集辐射带动作用;用工业理念发展农业,推进农业现代化;

发展布局是:实施中心城市、中心城镇带动战略,发展县域经济,在全省形成中原城市群经济隆起带和豫北、豫西、豫西南、黄淮地区各展所长、优势互补、竞相发展的格局;

战略举措是:坚持扩大内需;不断深化改革;强力实施开放带动;千方百计扩大就业;坚持科教兴豫;坚持可持续发展。

03/

确定中原崛起“二、五、八”推进思路

李克强主导了河南的“十五”规划制定,提出“十五”期间是河南经济社会发展的重要时期,主要任务,概括起来就是:“力争实现两个较高,着力推进五个调整,突出抓好八大举措”。

“两个较高”,即力争实现较高的经济增长速度和增长质量。《河南省国民经济和社会发展第十个五年计划》指出:“十五”期间经济和社会发展的总体目标:继续保持国民经济发展速度略高于全国平均水平,把提高经济增长的质量和效益放到更加突出的位置,努力实现较高的速度和较高的质量。“两个较高”是在“一高一低”的基础上提出来的,是根据实际情况,对“一高一低”目标的调整和修正。

“五个调整”,即产品结构、产业结构、城乡结构、所有制结构、人才培养结构。

“八大举措”,即要在八个事关经济社会发展全局的领域切实抓出成效:

一是把我省建成全国重要的优质专用小麦主产区和小麦加工基地、全国重要的畜产品生产和加工基地;

二是发挥比较优势,用高新技术和先进适用技术改造传统产业,着力培育五大支柱产业,同时,有选择地发展具有比较优势的高新技术产业,形成新的经济增长点;

三是大力发展旅游业,集中力量开发建设精品旅游线路和景区,尽快把我省建成文化旅游大省;

四是有重点地加强水利基础设施建设,使全省抗旱防涝能力上一个大台阶;

五是着力推进“三纵三横”高速公路建设,努力建成承东启西、联南贯北的中原交通运输大通道;

六是充分发挥我省煤炭资源和区位的优势,配合“西电东送”建设一批大型火电厂,使我省成为全国重要的火电基地;

七是按照大型中心城市、中小城市和小城镇三头并举的方针,科学规划、突出重点,加快城镇化进程;

八是加快高素质人才培养,力争全省普通高校在校生翻一番。

04/

坚持以工业化为主导的“三化”协调路子

河南是传统农业大省,工业基础薄弱,不少干部的工业意识也较为淡薄。领导层长期形成的工作思路是,先农业,后工业,再后才是城镇。

2003年7月,河南省委七届五次全会通过《河南省全面建设小康社会规划纲要》,决定走以工业化为主导的“三化”协调的发展路子,基本要求是:加快工业化、城镇化进程,推进农业现代化。

《规划纲要》提出:加快工业化进程,走新型工业化道路。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。加快城镇化进程,充分发挥城市的聚集辐射带动作用。加快城镇化进程,是实现工业化,推进农业现代化,全面繁荣城乡经济,提高人民生活水平和质量的必然要求。用工业理念发展农业,推进农业现代化。

把工业摆在首位,看似简单,但在传统农业大省河南实则是一场革命性变革和发展思路的重大调整,由此奠定了河南迈向工业大省的思想基础。另外,提高城镇化的地位,才有了实施中心城市、中心城镇带动战略,以及推动中原城市群经济隆起带的实践。还有,农业虽然在“三化”中位置后移,但有了工业化、城镇化的带动,做大做强农业进而实现农业现代化才有了可能。正如《河南省全面建设小康社会规划纲要》指出的那样:加快工业化、城镇化,推进农业现代化是河南省全面建设小康社会的基本途径,也是从根本上解决“三农”问题的必由之路。

05/

提出并强力实施河南开放带动主战略

作为内陆省份,对外开放对河南发展影响深远。1994年,河南省委五届九次全会把开放带动作为全省三大战略(科教兴豫、可持续发展、开放带动)之一重点推进。

2003年7月,河南省委七届五次全会通过的《河南省全面建设小康社会规划纲要》提出,加快对外开放步伐。适应入世后全方位开放的新形势,发挥比较优势和后发优势,努力提升我省经济竞争力。积极实施“东引西进”,拓展我省经济发展空间。

2003年8月,河南省召开第四次对外开放工作会议,出台《中共河南省委河南省人民政府关于加快发展开放型经济的若干意见》。根据李克强的主张,首次明确把开放带动作为加快河南经济社会发展的主战略。所谓主战略,就是在战略体系中居于核心位置、发挥主导作用并对其他战略产生重要影响的战略。

将对外开放“升级”为主战略,从而把对外开放提到了河南发展前所未有的突出位置和战略高度,对河南这个相对封闭的内陆省份具有决定性的意义和深远的影响。为此,河南省委将发展开放型经济列入干部政绩的考核内容,每年分两次对全省18个省辖市开放型经济目标完成情况进行考核督查,对全面提升全省对外开放水平发挥了重要作用。

06/

适时提出并大力推动建设大郑州

郑州是火车拉来的城市,作为省会城市的历史并不长。2000年前后的郑州,建成区面积不到200平方公里,经济规模、能级和影响力都十分有限。2001年,李克强倡议并推动郑东新区建设,提出按照国际化、现代化标准规划,“三年出形象,五年成规模、十年建新城”,“再建一个新郑州”。

2003年11月7日,时任河南省委书记、省人大常委会主任的李克强考察郑东新区并提出要求:“郑东新区的规划起点较高,发展态势较好,加快中原城市群建设、发展大郑州,要把郑东新区建设突出出来,重点打造,使其成为中原城市群经济隆起带的一个亮点、新的增长点和带动点。”

2003年7月,河南省委七届五次全会通过《河南省全面建设小康社会规划纲要》明确:努力建设大郑州。以建设国家区域性中心城市为目标,科学规划城市发展布局,扩大城市规模,增强和完善城市功能,逐步形成多层次的现代都市格局。

现在的郑东新区,虽然只是郑州所辖的一个城市新区,但无疑是郑州最具现代化气息的区域,是郑州的经济发动机和城市名片。

郑东新区在引领全省高质量发展方面的作用不可替代。凭借高起点大手笔的规划建设成就,以及良好的区位和产业基础,郑东新区的极化、扩散、引领作用日益凸显,各类高端要素再次加快集聚,呈现加速发展的良好态势。地区生产总值规模、固定资产投资规模、财政收入规模等主要经济指标持续稳居全市前列、开发区第一,引领全市发展火车头作用日益凸显。

更为重要的是,如果没有郑东新区,就不可能有郑州建设国家中心城市的“名号”,不可能有郑汴一体化的提出和推进,不可能有郑州航空港经济综合实验区的横空出世,也不可能有正在成为河南战略引擎的郑汴港、郑汴许金三角和核心动力源。

07/

发挥中原城市群“柱石”作用和县域经济“基石”作用

2003年7月,《河南省全面建设小康社会规划纲要》明确要求:实施中心城市、中心城镇带动战略,带动周边地区特别是农村经济社会的快速发展,在全省形成各展所长、优势互补、竞相发展的格局。

李克强提出,要发挥中原城市群经济隆起带的“柱石”作用。中原城市群经济隆起带是以郑州为中心,包括洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源在内的城市密集区。同时,河南省委要求,加快豫北、豫西和豫西南地区的经济发展,推动黄淮地区的经济发展。“黄淮地区的驻马店、商丘、周口和信阳市,要加快工业和服务业的发展,加大城市建设力度,加强对农村经济社会发展的带动,加快农区工业化步伐。”总的目标,是形成以大郑州为龙头、以中原城市群经济隆起带为柱石、豫北、豫西、豫西南和黄淮四市有机组合、协同发展的区域空间布局。

李克强同时强调,要发挥好县域经济的“基石”作用。县域经济在河南省经济社会发展中具有举足轻重的地位。《河南省全面建设小康社会规划纲要》明确,要注意发挥县级城市(县城)在县域经济发展中的带动作用,省定25个重点县市要加快发展,增强实力,逐步发展为中等城市,进一步发挥辐射带动作用,推动县域经济持续快速健康发展。基础较好、有一定潜力和区位特点的巩义、永城、邓州、固始、项城等市(县)要努力扩大城市规模,提升产业层次,提高吸引力、竞争力,尽快成为对周围地区有较强带动作用的中心城市。

08/

突出抓好经济结构特别是产业结构调整

李克强主导的《河南省国民经济和社会发展第十个五年计划》明确,加快建设两个基地,积极推进农业结构调整;适应我国成为世界制造中心之一的趋势,促进工业结构优化升级;大力发展服务业,充分发挥服务业在吸纳就业、促进经济增长中的重要作用。

关于促进工业结构优化升级,河南省早在1998年就已启动。1998年下半年,李克强亲自安排和组织了有30多个厅局参加、历时近3个月的工业结构调整专题调研。1998年10月,李克强用3天时间集中听取调研汇报,要求厅局领导不带助手,亲自汇报。李克强随时询问、插话,就一些重点问题展开讨论。

工业经济结构调整的焦点问题,是结构调整“调”什么或围绕什么来调整。当时河南省计委的意见是围绕支柱产业调结构,就是集中调整占工业产值超过5%的几个重点产业。讨论中,也提出了几种不同观点和思路,如围绕产品调结构,就是集中扶持有影响的知名产品;根据企业规模调结构,就是重点扶持大企业或放开放活中小企业;根据所有制性质调结构,就是突出抓好国有重点企业或大力发展民营企业。

李克强做总结讲话。指出调结构要更新观念,从传统套路里走出来,主张树立市场导向,以是否有市场、能否销出去、市场占有率高低、市场竞争力大小为标准调整工业结构,就是围绕市场调结构。对李克强的观点和意见,大家都表示同意和支持。河南省政府很快制定下发了相关指导性文件,有效地推动了全省工业结构调整工作。

2001年,根据李克强的意见,《河南省国民经济和社会发展第十个五年计划》进一步要求:以市场为导向,以企业为主体,以提高工业整体素质和市场竞争力为目标,加快工业结构战略性调整,促进工业结构的优化升级。

李克强主政河南的这一时期,河南经济社会发展成绩斐然。

(1)国内生产总值,1997年为4041.1亿元,2004年达到8411.2亿元,年均增速11.04%

(2)人均生产总值,1997年为4389元,2004年达到9047元,年均增速10.89%

(3)财政一般预算收入,1997年为192.63亿元,2004年达到428.78亿元,年均增速12.11%;

(4)进出口总额,1997年为18.91亿美元,2004年达到66.20亿美元,年均增速19.60%;

(5)城镇居民人均可支配收入,1997年为4094元,2004年达到7584元,年均增速9.21%;

(6)农村居民人均可支配收入,1997年为1734元,2004年达到2630元,年均增速6.13%。

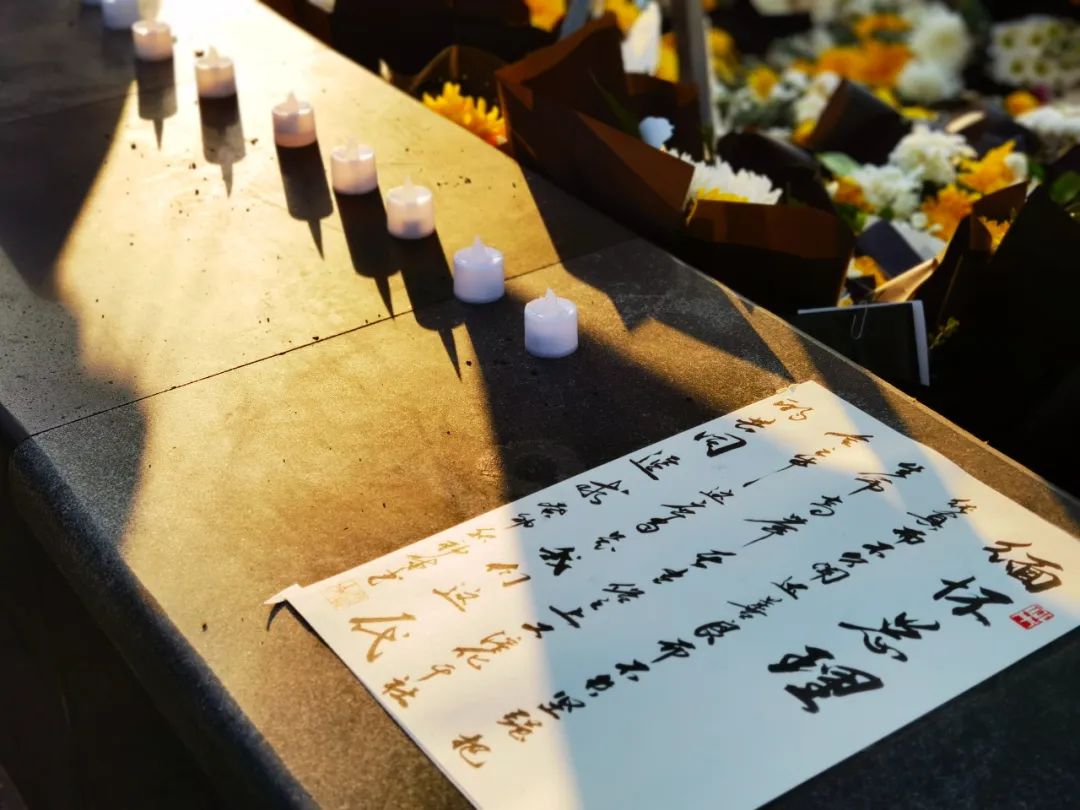

政声人去时。李克强同志说过,河南是他的第二故乡。朴实善良的河南人民也早已把克强视作“自家人”。李克强同志履职河南服务河南近七载的辛勤付出、巨大作用和杰出贡献,已经载入史册,河南人民将铭记在心,永远怀念!

(本文作于2023年10月30日 首发于顶端新闻客户端 )