豫西山区的洛阳栾川县,素有“四河三山两道川,九山半水半分田”之称。“四河”,即:伊河、淯河、小河、明白河。“三山”,即:熊耳山、伏牛山、遏遇岭。栾川古代的居民中,以“炎帝兴于熊耳”,取姓“有熊氏”。以“伊尹耕于有莘之野”,取姓“有莘氏”。

东西走向,横贯栾川全境的熊耳山,系长江与黄河分界岭的秦岭东脉。熊耳山主峰——“蔓渠山”,是栾川县陶湾镇与三川镇的分界岭。发源于“蔓渠山”,东南流向的称之“伊河”,西北流向的称之“洛河”。

五千年前的千古奇书《山海经》载:熊耳山主峰“蔓渠山”:“有鸟焉,其状如翟,而五彩纹,名曰‘鸾鸟’,见则天下安宁”(翟、di,野鸡)。“幼鸟曰鸾,成鸟曰凤,鸾凤和鸣”。“蔓渠山鸾鸟群栖,故斯川曰‘鸾川’”。

开天辟地的人文始祖,赋予栾川人的“初心”和“使命”是:“五彩缤纷引领世界,安宁祥和美冠华夏”。

2019年8月19日,中国著名学者、《牡丹》杂志社编辑——杨亚丽,在《今日栾川》报发表的“涓涓不壅话伊源”,向世人昭示国际天文学及星系宇宙学认定的结果:伊河已形成四亿年,黄河形成八千万年,长江形成三千七百万年。《史记》:“先民择水而居”。“伊河、洛河”,被称之为东方世界的“两河文明”。

1970年,著名世界历史学家、美国的斯塔夫里阿诺基编著的《全球通史》,畅销全世界。书中写到:“最早的美索不达米亚文明,他们的语言与汉语相似,这说明他们的原籍在中国”。

西方学者的主流观点认为:发源于古代巴比伦,即现在伊拉克国境内“底格里斯河”和“幼发拉底河”的“西方世界两河文明”,来源于“东方世界的两河文明”。在四大文明古国中,只有中国文明一脉相承,未被中断。由此国际学术界认定,“伊洛文明”不仅是“东方世界文明之源”,而且是“世界文明之源”。栾川,当之无愧的成为“中国的大美栾川,世界的文明之源”。

栾川县在世界文明历史进程中,拥有世界六个第一,被称之为“世界六冠”;拥有中国十个第一,被称之为“中华十魁”。概括为《大美栾川,世界六冠,中华十魁,时空璀璨》。

2021年1月26日,北京中科院李嘉欣研究员、北京地理所郑柏崖研究员,一行6人,组成“世界文明之源——伊洛文明规划课题组”,进驻栾川进行专题规划。邀请本文作者曲延收,把多年来收集整理并赴各委局、乡镇、学校、企业宣讲的栾川文史资料,精准地标注在《栾川县行政地图》上,供他们采用,以中国科学院的名义,把洛阳栾川展示于世界。

洛阳栾川被誉为“中国的大美栾川、世界的文明之源”,归结为“一山一水一天书,六祖一后栾川出”。

“一山”:即东西走向横贯栾川全境的熊耳山,“神山”、“神鸟”出“神人”。

在一字千金的古代史籍中,史学家们浓墨重彩,盛赞洛阳栾川的熊耳山:“炎帝兴于熊耳”、“黄帝登熊耳”、“禹贡导洛自熊耳”、“女娲炼熊耳山五彩石(伊源玉),以补苍天”、“熊耳山有‘金匮石室’,夏禹藏图书之所”,“禹藏《洛书》于熊耳”。

《山海经》中记述:洛阳栾川熊耳山主峰“蔓渠之山,其上多金玉,栾川因玉而名振。伊水出焉,而东流注于洛”。

《左传》载:“有神降于莘(栾川)”。成就洛阳栾川“世界有色金属富集带”,其中金属钼储量631万吨,金属钨储量138万吨,位居世界第一,被授予“世界钼都”。

洛阳栾川境内的熊耳山流域,自西向东依次分布着十个国家级景区,像十颗硕大的珍珠,镶嵌在中华大地上。它们是:洛阳栾川抱犊山、洛阳栾川金斗山、洛阳栾川蔓渠山、洛阳栾川元宝山、洛阳栾川龙泉山、洛阳栾川二龙山、洛阳栾川三祖山、洛阳栾川孙家岭、洛阳栾川遏遇岭、洛阳栾川九龙山。

“一水”:《山海经》载,“蔓渠之山,伊水出焉”。《史记》载:“大禹导洛自熊耳”。发源于洛阳栾川熊耳山主峰蔓渠山,东南流向的称为“伊河”,西北流向的称为“洛河”。

国际学术界科学测定,伊河已形成四亿年,而黄河才形成八千万年,长江形成三千七百万年。《山海经》载:“熊耳之山,浮濠之水出焉”。《国语》载:“昔伊洛水竭,而商亡”。远古时期,伊水充沛,汹涌澎湃。伊水骤减,商朝灭亡。这是史学界仅有的“水运”关乎“国运”的记载。

洛阳栾川城东区湾滩村“孙家洞古人类遗址”,发现的东亚几十个国家的共同祖先——“栾川人”,洞口在悬崖峭壁,距地面36米。说明古代“孙家洞”洞口的水面已深达36米,古代猿人才能够乘筏,早出晚归,得以生存。

古代的栾川城区,东至湾滩村的“孙家洞”,西至“漫子头村”,是“栾川盆地”,在古代是“水乡泽国”的“洲”。公元前1618年,商汤王来栾川迎娶有孂为妻,伊尹为陪嫁大臣(媵臣),随行的文史专员,把这一历史事件,真实的记述在《诗经》之首篇——《周南·关睢》:“关关睢鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”。这里的“周南”,即指东周都城洛阳南边的“栾川县”。

“一天书”:远古时期的《河图》、《洛书》、《连山易》、《山海经》,是中国文字、历法、地理、图腾、占卜等的发明专集,因其历史悠久,博大精深,被称之为《天书》。《易经·系辞》记载:“河出图,洛出书,圣人则之”。“禹划九州,铸九鼎,著《山海经》”。“炎帝(伊耆),熊耳山著《连山易》”。《史记》载:“禹藏《洛书》于熊耳”,《环宇记》:“熊耳山有金匮石室,夏禹藏图书之所”。《河图》、《洛书》、《连山易》、《山海经》,成为华夏文明的开篇之作,由此派衍出博大精深的中华文化。

“六祖一后栾川出”:“自从盘古开天地,三皇五帝到于今”。中华文明的先河中,涌现出众多的文明开拓者,但由于文字缺失,只留存屈指可数的“人文始祖”。由于文字发明之前的史前文明,是口口相传;史后文明初期,甲骨文记事,雕刻困难,不能详述,造成众说纷纭,全国多地建有人文始祖出生和历练地。但是二千多年前,秉公执笔写《史记》的司马迁,以详实的史料记述:炎帝、黄帝、蚩尤、大禹、女娲、伊尹,六位人文始祖,以及商朝的开国皇后——有孂,都是生于栾川,兴于栾川,走向全国,享誉世界,概括为“六祖一后栾川出”:

关于炎帝:《史记》等文献记载:“炎帝生于伊水之上,以伊为姓,名耆”(耆,音qi,指老人)。也就是炎帝伊耆是生于洛阳栾川伊河之上的一位老人。“炎帝兴于熊耳”。炎帝又称“神农氏”,“神农尝百草”,被敬为“药神”。炎帝还在洛阳栾川熊耳山,编写了第一部《易经》——《连山易》。第一部药典——《神农本草经》。《中国文史资料汇编》,记述了因“三皇之一”的炎帝,出生在栾川县城伊水南岸,老君山麓的人杰地灵之地,将该地称之“三皇沟”(养子沟)。

关于黄帝:《史记·五帝本纪》“黄帝者,少典之子”,《国语·晋语》记载“少典娶有熊氏女,生黄帝、炎帝,祖母华胥氏”。也就是炎帝、黄帝,是出生于洛阳栾川熊耳山流域“有熊氏”家族的亲兄弟。

《史记》:“黄帝登熊耳”,意即黄帝登上洛阳栾川的熊耳山。

《路史·轩辕》记载;“轩辕于‘空桑’之北,横木为轩,直木为辕造车,故号曰轩辕氏”。这里的“空桑”与《山海经》“有莘(栾川)氏之女采桑,得婴儿(伊尹)于‘空桑’中,令庖人养之”,两处“空桑”,同为一地。据此,2006年,由栾川县人民政府投资3600万元,在栾川县城西的漫子头村,兴建占地14.4公顷的“伊尹公园”,大门两边,由栾川县文学联合会主席王占柱,题写了“空桑出圣贤,熊耳藏天道”。

关于蚩尤:《史记》记载:“炎部蚩尤,以金作兵,不用帝命,自诩天子”,发生了“蚩尤战炎帝”、“炎黄战蚩尤”、“黄帝战炎帝”、“天下归‘中国’”的历史壮举。也就是洛阳栾川炎帝部落的首领——蚩尤,把栾川拥有丰富的金属矿藏,发明集采、选、冶、铸为一体的“金属军工制造”,成为“铜盔铁甲”的“世界战神”。“蚩尤战炎帝”得胜,蚩尤弹冠相庆,化作洛阳栾川龙峪湾的“蚩尤金盔峰”(又名:鸡角尖)。

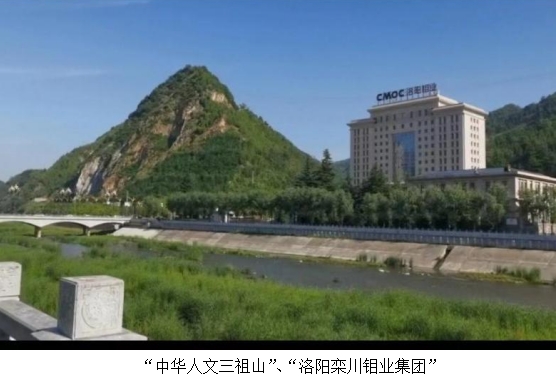

以颂扬炎帝、黄帝、蚩尤丰功伟绩而命名的“中华人文三祖山”,位于栾川县城城东区七里坪伊河北岸的熊耳山东段、“洛阳栾川钼业集团”行政办公楼的西侧。“三祖山”顶的“中华人文三祖纪念堂”前,由晋朝“三川郡守”杨凝式,题写的“中华人文三祖纪念堂”,及碑刻,记述着炎帝、黄帝、蚩尤生于栾川、兴于栾川、走向全国、享誉世界的丰功伟绩,至今拜谒者,络绎不绝。

关于大禹:《史记·夏本记》记载:“禹母有莘氏之女脩己”。《大戴礼记·帝系》记载:“禹父鲧,娶有莘氏之女,谓之脩己,产大禹”。“禹娶涂山氏之女,谓之女娲,生启”。“大禹治水,以伊为先”。“禹藏《洛书》于熊耳”。“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国”。也就是大禹及其母亲、妻子、儿子,祖孙三代,都是生于栾川,兴于栾川。

关于女娲:《史记·夏本纪》载:“禹娶涂山氏之女,谓之女娲,生启也”。《史记·索隐》:“涂山氏女,名女娲,是禹娶涂山氏女,号为女娇也”。《水经注》:“伊水经其下,历峡北流,即古三涂山也”,即栾川县东隅伊水南岸的秀丽之山,即为“涂山”。

《吕氏春秋·音初篇》载:“涂山氏之女,候禹于涂山之阳,女乃作歌,歌曰:‘候人兮猗’”。这是有史可考的世界第一首情歌。

《淮南子·览冥训》载:“女娲炼五色石以补苍天,斩鳖足以立四极”。《太平御览》载:“天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人,力不暇供,乃引绳于泥中,举以为人”。《礼记》:“女娲作笙簧。”

1983年出版的《中国民间故事全书》中“女娲造人补天”,详载了女娲在有莘国(鸾川)的历史事迹。

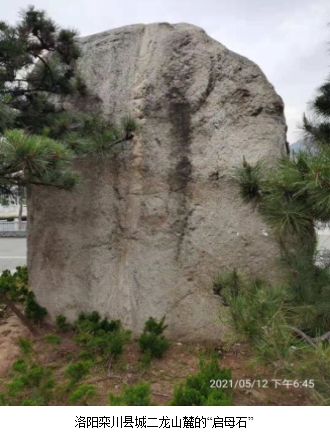

大禹和女娲在群山怀抱的栾川县县城东围、熊耳山中段主峰,宽阔平坦的山顶上,建造“治理九州水患、营建夏朝的大本营”——石屋。因建在山两头的两大石屋 ,像翘首的二条巨龙,因此叫“二龙山”。并在二龙山,建世界有史可查的第一个国家图书馆——“金匮石室”,收藏《河图》、《洛书》、《连山易》、《山海经》等历史文献。

《山海经》载:“禹娶涂山氏女,不以私害公。禹治洪水……化为熊。谓涂山氏曰:‘欲饷,闻鼓声乃来’。禹跳石,误中鼓,涂山氏往,见禹为熊,惊吓化为石。禹曰:‘归我子!’石破北方而启生。”

宋朝神宗时的宰相、“三苏”之一的大诗人苏辙,从皇城开封,来到五百里开外的栾川城,缅怀三千年前的人文始祖大禹,及其妻子女娲。触景生情,感慨万千,写下了千古名篇——《启母石》,并与其它诗赋一起,以栾川城咏志,取名《栾城集》,以宰相之威,用“布衣毕升”新发明的活体印刷术刊发全国:

启 母 石

(宋宰相) 苏 辙

神夫化黄熊,神母化白石。

婴儿剖还父,涕泣何暇恤。

尔来三千岁,往事谁复识。

惟有少姨存,相望居二室。

唐朝大臣、文学家崔融所书《启母石碑》:“......鸾川之上、母变空桑。......”

“启母石”,在栾川县城东围的二龙山麓,伊水河畔,历经数千年,岿然如初。

新中国成立之际,在二龙山顶,纪念大禹、女娲的“大禹女娲庙”,中原文人雅士每年举行纪念活动,歌舞助兴。庙前尚有1米多高、字迹斑驳的“大禹、女娲双龙纪念碑”。庙后的两棵数人合抱的千年柏树,苍劲挺拔。

栾川县城“二龙山麓”的“二龙村”,被授予世界文明之源的“长寿村”,二〇二〇年“重阳节”,曲延收为八十岁以上寿星合影留念。

关于伊尹:《吕氏春秋》载:“有莘氏女采桑,得婴儿于空桑中,令庖人养之”(庖,音pao,厨师)。“伊尹,母居伊水之上,孕”。《列子》载:“伊尹生伊水之上,故姓从其地”。《孟子·万章》载:“伊尹耕于有莘之野,而乐尧舜之道”、“汤之于伊尹,学焉而后臣之”。《韩诗外传》载:“伊尹故有莘氏僮也,负鼎操俎调五味,而立为相(宰相)”。

殷墟出土的十五万片甲骨文,只记载了中国有史以来第一位出生于鸾川的人民教师:“伊尹为有莘氏师仆(教师)。”

清朝时期,管辖栾川的卢氏县令刘应元,走遍全国,询访勘定,于道光二十九年十一月(公元1849年),在栾川乡漫子头村,立“躬耕古地”碑,昭示后人。1962年,漫子头因出土大量夏商文物,被列入“河南省文物保护单位”。

关于有孂:《竹书纪年》:“帝履癸三十有七岁,商汤遣使,以币聘伊尹於有莘”。即夏朝的末代皇帝履癸(夏桀)37岁时(公元前1618年),伊尹被“三顾茅庐”,从有莘国鸾川,以媵臣身份,陪送有孂,赴商都偃师县二里头,伊尹被聘为宰相,辅助商汤灭夏,建立商朝。有孂为商朝开国皇后,生育二子:外丙、仲壬,相继称帝。

西汉刘向所著《古烈女传·卷之一 母仪传·汤妻有孂》载:“汤妻有孂,质行聪明,媵从伊尹,自夏适殷,勤悫治中,九嫔有行,化训内外,亦无愆殃。《诗经·关雎》:‘窈窕淑女,君子好逑。’其有孂之谓也。”(悫,音que,诚实;愆,音qian,过失)

有孂是中国有史记载的第一位女子楷模。

“六祖一后”:炎帝、黄帝、蚩尤、大禹、女娲、伊尹、有孂,在华夏文明的历史长河中,成就了千古的“耕莘精神”。孟子赞其:“耕于有莘之野,而乐尧舜之道”。毛主席赞其:“道德、学问、经济、事功俱全,可法”。

“耕莘精神”,即:

不信天命、敢想敢干的斗争精神

学以致用、为人师表的博学精神

开天辟地、敢为人先的首创精神

清正廉洁、率先垂范的奉献精神

为弘扬“人文始祖”在洛阳栾川的“世界文明之源”,创立的“耕莘精神”,不忘初心,继往开来,造福世界,2021年10月29日,经河南省人民政府批准,撤销“栾川县城关镇人民政府”,设立“栾川县耕莘街道办事处”,2022年6月8日举行挂牌庆典。

人文始祖赋予栾川人的初心和使命:“五彩缤纷引领世界,安宁祥和美冠华夏”,在二十一世纪的今天,正在变为现实。

《中共中央·百姓中国周刊》、《人民日报·人报融媒》、《中国乡村振兴网》等国家的主流媒体,分别刊发了曲延收撰写的十八篇《栾川史话》:

1、《中国的大美栾川,世界的文明之源》

2、《大美栾川,世界六冠,中华十魁,时空璀璨》

3、《世界文明之源洛阳栾川的“文明十源”》

4、《洛阳栾川熊耳山,十大胜地珍珠连》

5、《世界文明之源的钱币制造圣地——洛阳市栾川县》

6、《洛阳栾川葌山景室山老君山三山同源,〈老庄哲学〉

擘画栾川龙君河畔“七星连珠”》

7、《洛阳栾川古丝路福佑刘秀“光武中兴” “王莽撵

刘秀”成就“非遗文史十圣地”》

8、《轩辕黄帝、纺神嫘祖——华夏父母 洛阳栾川“抱

子沟”“纺车沟”名垂千古》

9、《世界文明之源的长寿村——栾川县城“二龙村”》

10、《老君仙山 天地通衢》

11、《世界文明之源一脉相承的千古圣地——河南省栾

川县“鸾州古城”》

12、《五彩伊源玉 女娲补天齐》

13、《关关雎鸠 在河之洲 鸡冠洞天 千古风流》

14、《中原第一圣地——洛阳栾川“北街大院”》

15、《大禹栾川铸九鼎 汤王聘相遏遇岭》

16、《红色传承、担当使命、栾川关工、砥砺前行》

17、《宣讲党史八策并举,学以致用引领发展》

18、《庄子 砚台 逍遥谷 ,〈老庄哲学〉遗迹秀》

世界各地的人们,在手机百度输入题目,即可欣赏世界文明之源——洛阳栾川五千年的旷世伟业。

“俱往矣,数风流人物,还看今朝”。如今三十五万栾川人民,在中共栾川县委、栾川县人民政府的领导下,彰显“中国的大美栾川,世界的文明之源”风采,为实现“伊水、栾山、养生城”既定目标,高歌猛进,再创辉煌。(世界文化艺术研究中心研究员 曲延收 )